目次

一 土楼との出会い

二 怠け者のフィールドワーカー

三 「仲間」になること

四 土楼と親族

序章──方法としての/成果物としての民族誌

一 本書の主題

二 人類学において民族誌を書くこと

三 人類学において親族を研究対象とすること

四 本書の内容と各章の概要

五 本書を読む上での基本的な情報

●第一部 土楼

第一章 土楼・械闘・郷族──土楼をめぐる物語と社会人類学からの再考

一 緒言――土楼前史

二 土楼が「発見」されるまで

三 改革開放政策と土楼の「再発見」

四 土楼と械闘の歴史

五 土楼と郷族――「族工」と「族商」

六 小結――問題の再設定

第二章 客家社会と閩南文化──分水嶺に位置する土楼

一 緒言――土楼の中心で祀られる神

二 「山の民」である客家、「平地の民」である閩南

三 境界域における交通と定期市

四 客家地域と閩南地域を越境する保生大帝

五 保生大帝の「里帰り」

六 小結――連続性と乖離

第三章 宗族が造る家、家が創る宗族──円形土楼における空間の所有形態と宗族組織

一 緒言――土楼の生理学

二 調査対象とする土楼と宗族

三 土楼内部の所有形態

四 新たな土楼の建造のプロセス

五 堅固な系譜意識と柔軟な居住形態

六 小結――「生命体」としての土楼

第四章 福建土楼と文化表象──土楼内部における「祖堂」の記述をめぐる学術表象の分析

一 緒言――研究史によって創られた表象

二 客家土楼から福建土楼へ――世界文化遺産にともなう変化

三 ユネスコによって語られる福建土楼における「祖堂」の意義

四 土楼民俗文化村において説明される「祖堂」

五 現地社会からみた土楼中心部の小屋の意義

六 客家土楼とメディア表象――日本のメディアの役割

七 福建土楼を介し再創生される客家文化

八 小結――表象と再創生

●第二部 親族

第五章 社会的住所としての宗族──福建省客家社会における人物呼称の事例から

一 緒言――指称と呼称

二 調査地における宗族組織

三 調査地における親族名称と人物呼称

四 女性の「輩字」と名前の呼びかけ

五 出来事(event)としての呼びかけ

六 小結――社会的住所(Social Address)

第六章 テクストとしての族譜──客家社会における記録メディアとしての族譜とそのリテラシー

一 緒言――「現地の記述」をめぐって

二 客家研究の系譜と「族譜」の位置づけ

三 福建省永定県の客家社会における二つの祖先観

四 動的テクストとしてのA氏族譜

五 族譜の読まれ方──記録メディアとしての族譜

六 小結――有文字社会の民族誌

第七章 僑郷からの災因論──二一世紀における「典型的」な風水事例より

一 緒言――華僑と僑郷をつなぐ風水

二 風水という災因論

三 華僑と僑郷のつながり

四 僑郷からの災因論

五 「災い」からはじまる華僑と僑郷の関係性

六 小結――華僑による土楼建造、保全、再建の背景にあるもの

第八章 福建客家と複数の聖地──歴史のなかの「聖地」と記憶のなかの〈聖地〉

一 緒言―― 聖地を論じること

二 客家社会と調査地L村における複数の聖地

三 エスニックグループの「聖地」とクランの「聖地」

四 記録としての祖先と記憶としての祖先

五 調査地における〈聖地〉保生大帝廟

六 D村の廟を中心とする保生大帝の「信仰圏」と信仰体験

七 保生大帝を「信じる」ことと「知っている」こと

八 保生大帝の神秘性と不確かさ

九 小結――状況の生成

終章――純正律的な響き合いを描く

一 結論

二 結論を結論とする背景

三 いま民族誌的に「調査対象」を描くということ

四 純正律と平均律というアナロジー

五 土楼 天と地と人の響き合い

あとがき

一 円い空の下で暮らす「わたし」

二 「生き生きとした現実」を求めて

三 中国というフィールド

謝辞

初出一覧

参照文献

写真・図表一覧

索引

内容説明

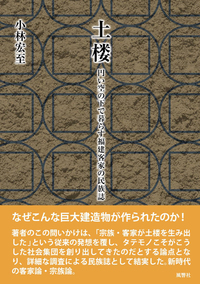

なぜこんな巨大建造物が作られたのか!

著者のこの問いかけは、「宗族・客家が土楼を生み出した」という従来の発想を覆し、タテモノこそがこうした社会集団を創り出してきたのだとする論点となり、詳細な調査による民族誌として結実した。新時代の客家論・宗族論。

*********************************************

序章

方法としての/成果物としての民族誌

一 本書の主題

本書は、社会/文化人類学(以下人類学と表記)的な視座から、漢族(とりわけ客家)というエスニックグループを民族誌的に描き出すものである。筆者は人類学という研究領域において刊行される書籍の多くは、大きく二つのジャンルに分類することができると考えている。一方は『~の人類学』というジャンルであり、他方は『~の民族誌』というジャンルである。もちろん書籍によってはそれほど単純に分けることができないものも多いだろう。だが本書は明らかに後者に位置づけられる。

前者(『~の人類学』)は人類学理論や人類学の研究の系譜に位置づけて議論を展開・刷新・再考することが多く、新たな領域や萌芽的テーマに関する論考や論集であることが多い。他方、後者の場合は特定の地域や領域(あるいはマルチサイト)において、フィールドワークを実施し、それをもとに研究成果を提示する。本書は、その副題に民族誌と銘打っている通り、後者(『~の民族誌』)に位置づけられるものである。民族誌は、人類学の研究領域において、成果物かつ方法論であるといわれることが多い。ただ人類学に馴染みのない読者は、この成果物かつ方法論というものがどうして並置されているのか理解に苦しむだろう。

人類学は、これまでミクロな現象に目を向けつつも、マクロな文脈にそれを位置づけ考察し、学術領域において大きなインパクトをもたらしてきた。たとえば、古くはエヴァンズ・プリチャードのヌアー族に関する民族誌(俗にいうヌアー三部作)、マリノフスキーによる『西太平洋の遠洋航海者』[二〇一〇(1922)]、マーガレット・ミードによる『サモアの思春期』[Mead 1928]などが挙げられよう。二〇世紀半ばにおいては、リーチの『高地ビルマの政治体系』[Leach 1954]、ターナーによる『儀礼の過程』[Turner 1969]。また近年のものであればラトゥールらによる『ラボラトリー・ライフ』[Latour & Woolgar 1979]、アナ・チンによる『マツタケ』[二〇一九]などがすぐに想起される。いずれも民族誌的手法を用いて、学術界全体、社会一般に大きな影響を与えてきた。

民族誌的研究は、調査者(人類学者)が長期的に調査地にてフィールドワークを行い、被調査者との協働によって生み出される研究方法・研究成果である。その特徴としては、分析的かつ包括的な視点をもち、調査者・被調査者という枠組みを超えて成果物を完成させるという点があげられる。たとえば、先の先行研究の例でいえば、ヌアー族の社会・文化という個別具体的な事象を対象にしつつも、トーテムや呪術という地域や時代を超えた、多くの社会で散見される事象を探求すること。あるいは科学実験室という場所をフィールドワークすることで、ヒトとモノの協働によって創り出される科学的事実というものを、詳細にその過程を追うことで描き出すことなどである。つまり民族誌は、ある事象を、それを取り巻く社会・世界全体から考察し、ミクロな事象とマクロな状況の連関を丁寧に紐解き、(現代)社会がかかえる問題、価値体系を相対化し、再提示する力を有しているのである。本書において、ミクロに相当するのが、土楼という建築物とそこに住まう人びと(福建客家)にあたり、マクロに相当するのが、ユネスコに代表されるような世界システムや、風水という民間信仰(あるいは呪術)、そして宗族という親族組織である。本書は、このミクロとマクロを連関させる民族誌として描き出される。

本書で主たる対象となる土楼は、中国福建省南西部に点在する巨大な民間建築である。大きいものは、直径六〇メートル、高さ一〇メートル以上になり、そこに一族が集住していた(近年は外部への移住者が加速している)。土を積み上げて造られる楼閣なので、一般に「土楼」と呼ばれる。居住者は客家と呼ばれる人びとで、中国東南部に分布するエスニックグループのひとつである。客家に関する研究は少なくないが、いずれも二〇世紀後半以降がほとんどであり、これは中国における政治経済体制と密接に関係している。一般に、羅香林による客家研究である『客家研究導論』(一九三三)がその「はじまり」とされるが、多角的に客家研究が行われるようになったのは改革開放以降である。代表的なものを挙げると労格文(John Lagerwey)による伝統客家シリーズ(二〇〇五)、中国研究者では、各地域の大学の客家研究所に所属する、房学嘉、羅勇、王東、謝重光などの研究が挙げられよう。日本においては、歴史学では中川学、飯島典子など、人類学では瀬川昌久、蔡驎、河合洋尚らが、中国本土の客家研究において多くの功績を残している。これらの研究に総じていえることだが、一九九〇年代までは客家の起源論をめぐる議論がほとんどであった。しかし、二〇〇〇年代以降は客家の文化的特徴、客家というエスニックグループが誕生し発展していく社会的背景などを考察する傾向がみられるようになる。

客家は中国国内に約五〇〇〇万、中国国外に約五〇〇〇万人いるとされるエスニックグループであり(後述)、ひろく世界にネットワークを構築している。その彼らが共通して有している言説が、「客家中原起源説」である。これは羅香林[一九三三]などによって「定説」化したものであり、客家は古代中原に端を発し、戦火を逃れて南遷してきた「貴族」であり、正統な漢民族の末裔であるとされてきた。しかし一九九〇年代以降、中国国内外の研究者から「客家土着起源説」が提唱されるようになり、現在のところ学術界においては後者の方が蓋然性が高いとされている。ただ近年は、客家の起源を求めること以上に、客家が客家としてまとまることの意義や社会的背景、その創生・再創生の在り方に、より注目が集まるようになってきている。その際に、客家の重要なシンボルとなるのが、本書のタイトルでもある「土楼」という民間建築なのである。

土楼(円楼)は客家居住地の中では、福建省永定県東南部とその隣接地域にしか存在しないが、それが今や客家のシンボルとして、客家が居住する各地で利用されている。たとえば、中国の四川省、台湾各地、インドネシアのジャカルタ(タマンミニ国立公園)などに建造され、世界客家大会や客家雑誌の中にも必ず存在している。しかし、これまで土楼に関する民族誌的研究は行われてこなかった。確かに一部の論文の中で土楼がその調査対象として論じられることはあったが、それはあくまでも短期滞在での報告に近いものであり、必ずしも土楼の民族誌と呼べるものではなかった。一方、建築学の領域においては土楼に関する書籍は数多く出版されてきた。たとえば中国においては、黄漢民による『福建土楼』(一九九四)。日本においては、茂木計一郎を代表とする東京藝術大学の研究グループが、土楼に関する論考・書籍を数多く刊行している。しかし、それらはあくまでも建築学の視座からの研究であり、そこに居住している人びとの世界観、親族組織、日常生活、エスニシティ、祖先観と結びつけられているわけではない。本書刊行の目的は、土楼の民族誌を描き出すことで、こうした客家研究の大きな「欠落」を埋めるものである。またそれにとどまらず、中国社会における客家というエスニックグループを民族誌的方法で描きだすことで、二一世紀現在の人間社会の様相をミクロ・マクロ双方の側面から分析し、社会の在りようを現代中国の視座から問うものである。(中略)

五 本書を読む上での基本的な情報

本書はどの章から読んでいただいても構わない。ただどの章も互いに深く関連し合っているので、はじめから特定の章に関心がなければ、第一章から順に読んでいただくのをお勧めする。序章の最後に、どの章から読み進めるにせよ、必要となる本書の基本情報を付しておく。

本書で主たる調査地となるのは福建省南西部に位置する永定県のL村である。L村は約二二六〇世帯一五〇〇人からなる自然村である[福建省永定県地名辮公室 一九八一:一三四―一四〇、永定県統計局 二〇一〇:五六]。国内に出稼ぎ労働者、国外に多くの華僑を輩出し、広域な人的ネットワークをもつ。こうしたある意味でグローバルなL村ではあるが、二〇〇〇年代頃までは、日常的な人・モノ・金の行き来は、比較的限定されたローカル・コミュニティ内で行われてきた。

L村を構成するのはA氏とB氏という二つの大規模宗族である。宗族とは漢族的な父系の系譜で構成される社会集団である。L村においてはすべての村人が何かしらの宗族に属している。また本章では複数の土楼が登場するが、特に名称を指定しない場合は、A氏が所有するものであり、筆者が居住していた土楼(土楼B)を指す。L村A氏は、その系譜の淵源を古代中原としているが、日常的にはA火徳という人物を世代認識の基準、つまり始祖(一世祖)としている。このA火徳から数えて、現在L村では第二四世から第二七世までの人びとが土楼あるいはその周囲に居住している。

L村一帯の人びとは一九世紀半ば以降〈客家〉というエスニックグループのなかに組み込まれるようになった。客家とは中国東南部に広く分布する漢族のサブ・エスニックグループである。漢族の一支系であり、少数民族ではない。このような漢族というカテゴリー内における文化的差異を主張するエスニックグループを一般的に「民系」と称する。この「民系」の概念は一九三〇年代ごろ、客家研究者である羅香林によって生み出されたもので[羅香林 一九九二(一九三三)]、客家は漢族の中でも代表的な「民系」として考えられている。

客家博物館などの情報に基づけば、客家の人口は現在、中国国内において約五五〇〇万人とされ、東南アジアにもひろく分布している(インドネシア一二〇万人、マレーシア一〇〇万人、タイ六〇万人、シンガポール五〇万人と推計されている)。客家社会において華僑・華人はその経済的な影響力を背景に、大きな発信力をもっている。客家社会における客家意識というものも中国国内の客家よりも、華僑の方が強く保持する傾向があり、雑誌や族譜の編纂や広報活動に影響力をもっている。ただ客家と一言で言っても、客家内部には多様な言語的差異、文化的な差異があり、本書で対象となる福建客家は、近年こそ土楼で注目されるようになってきたが、二〇世紀半ばまでは客家社会のなかでも、自他ともに認める周縁的な場に置かれてきた。

以上が、本書を読む上での基本的な情報である。本書の主題は端的にいえば、土楼という建築物がなぜ巨大で円いのかということを明らかにすることである。この主題は第一部(土楼)を通して「問い」の再設定が行われ、第二部(親族)を通して、それを可能にした親族という状況(宗族的状況)が明らかにされる。読者は本書を読み進めるなかで、いくつかの重要な(だが非論理的に映りかねない)表現をしばしば目にすることであろう。それらは「生き生きとした現実」、アクチュアリティ、響き合い、「~的状況」といったものである。これらの意義と論理性に関しては、終章にて詳しく解説する。

*********************************************

著者紹介

小林宏至(こばやし ひろし)

1981年東京都生まれ。

専門は社会人類学、中国漢族(客家)研究。

東京学芸大学卒業。首都大学東京(東京都立大学)大学院人文科学研究科博士前期課程を経て、同大学院博士後期課程を満期退学。博士(社会人類学)。

日本学術振興会特別研究員PD(東北大学東北アジア研究センター)を経て、現在、山口大学人文学部准教授。

主な業績として、「テクストとしての族譜―客家社会における記録メディアとしての族譜とそのリテラシー」『社会人類学年報』37号(2011年)、「日本人類学的風水研究」『宗教人類学』(第四輯、2013年)、『ホッピー文化論』(ハーベスト社、2016、共著)、『客家 歴史・文化・イメージ』(現代書館、2019、共著)、『ダメになる人類学』(北樹出版、2020、共編著)ほか。